ネット証券で投資を始めたいけれど、何から手をつけていいかわからない──そんな初心者の方に向けて、この記事では口座開設の手順から、証券会社の選び方、ネット証券の比較(2025年版)まで、基礎から丁寧に解説しています。特に、株式投資の入門として欠かせない積立NISAの始め方や、NISAを使った少額投資のコツも具体的に紹介します。

また、スマホで株取引を行う際の注意点や、投資信託の選び方、米国株の初心者向けガイドなど、初めてでも安心して行動に移せる実践的な情報を網羅しています。ネット証券のメリットを最大限に活かしながら、自分に合った投資スタイルを見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 証券口座の開設手順と必要な書類

- 初心者に適したNISAや積立投資の始め方

- 証券会社や投資信託の選び方と比較ポイント

- 株式や米国株の購入方法と注意点

初心者向けネット証券の始め方!基礎編

- 口座開設の手順をわかりやすく解説

- NISAの初心者におすすめの使い方

- 積立NISAの始め方と基本の流れ

- 投資信託の選び方と比較ポイント

- 証券会社の選び方と失敗しないコツ

- ネット証券のメリットを正しく知る

口座開設の手順をわかりやすく解説

ネット証券で投資を始めるには、まず証券口座の開設が必要です。とはいえ、初めての場合は何から手をつけて良いかわからないという方も多いでしょう。ここでは、初心者でも迷わず進められるように、口座開設の流れを具体的にご紹介します。

証券口座開設の具体的な流れ

証券口座の開設手順を、初めての方にも分かりやすいように整理しました。以下の表は、各ステップの内容とポイントをまとめたものです。

| ステップ | 内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 1. 証券会社の選定 | 手数料・取扱商品・サポート体制を比較 | 自分の投資スタイルに合った会社を選ぶ |

| 2. 申し込みフォームの入力 | 氏名・住所・生年月日・職業などを入力 | 記入ミスがあると審査に時間がかかる可能性あり |

| 3. 本人確認書類とマイナンバーの提出 | 運転免許証・マイナンバーカードなどをアップロード | スマホで撮影・送信可能で手続きは簡単 |

| 4. 口座種別の選択 | 一般口座 / 特定口座(源泉徴収あり・なし) | 初心者は「特定口座(源泉徴収あり)」が無難 |

| 5. 審査と開設完了 | 証券会社による書類審査 | 通常2~5営業日ほどで完了 |

| 6. 資金の入金 | 開設後に銀行口座から資金を入金 | 入金完了後、取引が可能になる |

口座開設自体は無料で、思っているよりも簡単です。ただし、本人確認書類に不備があると審査に時間がかかることがあるため、提出前に内容をよく確認しておくことをおすすめします。

NISAの初心者におすすめの使い方

NISA(少額投資非課税制度)は、投資による利益が一定額まで非課税になる制度で、初心者にとっては非常に有利な仕組みです。しかし、NISAにも種類があるため、自分の投資目的に合った使い方を理解しておくことが大切です。

NISAの種類比較表

NISAには複数の種類があり、それぞれ非課税枠や対象商品、運用スタイルが異なります。初心者の方が自分に合った制度を選ぶ参考になるよう、主なNISAの違いを表にまとめました。

| 制度名 | 年間非課税枠 | 非課税期間 | 主な投資対象 | 初心者向け度 |

|---|---|---|---|---|

| 一般NISA | 120万円 | 5年 | 株式・ETF・投資信託など | 中 |

| つみたてNISA | 40万円 | 20年 | 長期運用向け投資信託 | 高 |

| 新NISA(2024〜) | 成長枠240万円+積立枠120万円 | 無期限 | 成長株・投信の併用が可能 | 高 |

NISAのメリットとデメリット

NISAを活用する前に、そのメリットとデメリットの両面を理解しておくことが大切です。制度の特徴を整理し、活用時の参考になるよう、主な利点と注意点を一覧にまとめました。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・売却益や配当金が非課税になる(通常は約20%課税) ・少額からでも投資を始められる ・長期的な資産形成に向いている ・積立で感情に左右されず続けやすい | ・非課税枠の再利用ができない(年間枠は一度きり) ・非課税期間終了後は課税口座に自動移管される ・1人1口座まで(証券会社の重複不可) |

おすすめの活用法

- つみたてNISAを選ぶ

少額から始められ、長期運用に適した制度。仕組みもシンプルで初心者に向いています。 - インデックス型の投資信託を選ぶ

信託報酬(運用コスト)が低く、分散投資がしやすいためリスクを抑えやすいのが特徴です。 - 投資の目標を設定し、計画を立てる

「何のために、いくら貯めたいのか」を明確にすることで、商品選びや継続のモチベーションが保ちやすくなります。

特に松井証券では、NISAに対応した豊富な投資信託が揃っており、口座開設から商品の購入までスマートフォンで簡単に行えるため、初めての方にも使いやすいとされています。

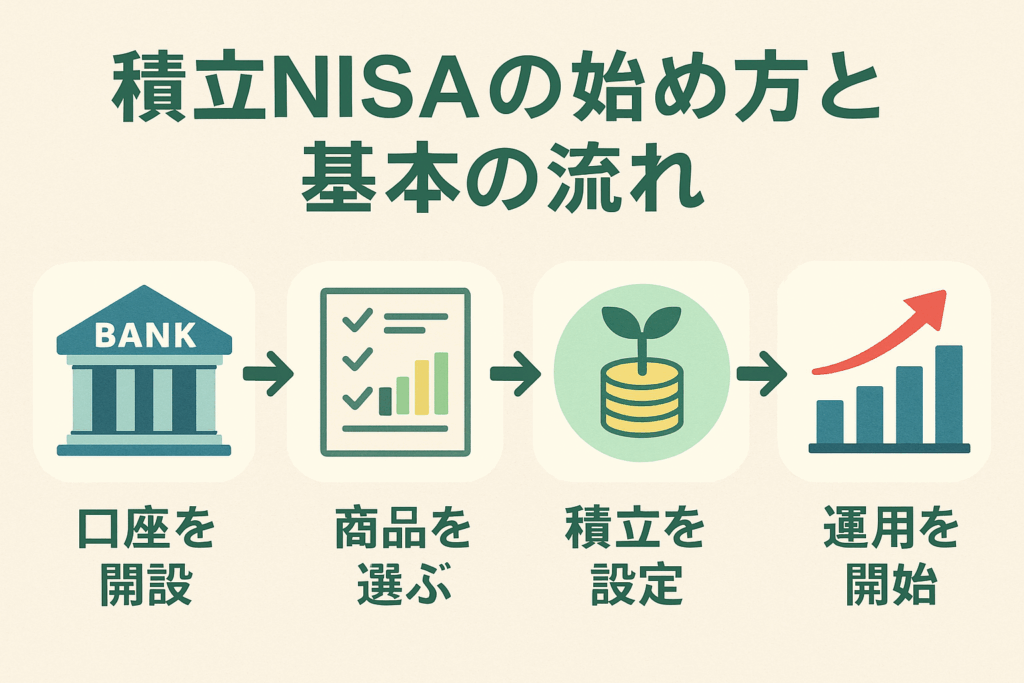

積立NISAの始め方と基本の流れ

積立NISAは、長期・分散・積立をキーワードにした非課税制度で、投資初心者にとっても非常に始めやすい仕組みです。ここでは、積立NISAを始めるための具体的な流れと注意点について解説します。

積立NISAの始め方と基本の流れ

積立NISAの始め方をステップごとにまとめました。各工程で何をすべきかを明確にすることで、初心者でも迷わずに進められる構成になっています。

| ステップ | 内容 | 補足ポイント |

|---|---|---|

| 1. 証券会社で口座を開設する | 積立NISAに対応した証券会社で専用口座を開く | eKYC対応(スマホで本人確認)の会社を選べば、手続きがスムーズ |

| 2. 積立設定を行う | 毎月の積立金額と購入する投資信託を選択 | 初心者には信託報酬が低いインデックス型(全世界株式・米国株式連動型など)がおすすめ |

| 3. 金額を調整する | 年間上限40万円(月33,333円まで)の範囲で設定 | 無理なく続けられる金額にするのがポイント |

| 4. 商品選びに注意する | 一度使った非課税枠は戻らないため慎重に選ぶ | 中途売却しても非課税枠は再利用不可 |

| 5. 長期運用に備える | 非課税期間は20年間あり、短期売買には不向き | 積立型の資産形成に最適 |

| 6. 毎月の積立を継続する | 設定後は自動で積立が進行するため、相場の上下に振り回されにくい | 継続こそが資産形成の鍵 |

このように、積立NISAは「少額」「自動」「長期」の3拍子がそろった制度であり、投資初心者が最初に取り組むには非常に適した制度と言えるでしょう。

投資信託の選び方と比較ポイント

投資信託を選ぶ際は、表面的な利回りや人気ランキングだけで決めてしまうと、あとで思わぬリスクを背負うことになりかねません。特に初心者の方にとっては、何を基準に商品を選べば良いのか分かりにくいものです。ここでは、投資信託選びにおいて重視すべきポイントと比較方法について詳しく解説します。

投資信託の選び方と比較ポイント

投資信託を選ぶ際の重要ポイントを、初心者にも理解しやすいように箇条書きでまとめました。判断基準が明確になることで、迷わず商品を選べるようになります。

- ツールや比較サイトを活用する

証券会社のツール(例:松井証券のマーケットラボ)を使えば、複数商品の情報をまとめて確認でき、初心者でも選びやすくなります。

- 投資対象と運用方針を確認する

国内株式型、海外債券型、不動産型、バランス型などがあり、リスクや値動きの特徴が異なります。短期収益を狙うなら株式型、安定運用なら債券型が向いています。

- 信託報酬(運用コスト)を比較する

投資信託は保有しているだけで手数料がかかるため、特に長期運用では信託報酬が1%未満のものを選ぶと、コスト負担を抑えられます。

- 過去の運用実績を見るが過信しない

過去の成績が良いファンドでも将来の成績が保証されるわけではありません。短期で高いリターンを出しているファンドはリスクが高い場合もあります。

- 同じカテゴリ内で比較する

カテゴリが違う商品同士を比べるのではなく、同じタイプのファンドの中で手数料や実績を見比べるのが基本です。

なお、選んだファンドが「積立NISA」対象商品かどうかも確認しておくと良いでしょう。対象商品であれば、非課税で長期運用できるため、資産形成にとって有利です。

証券会社の選び方と失敗しないコツ

証券会社を選ぶ際、「手数料が安いから」「聞いたことがあるから」という理由だけで決めてしまうと、あとでサービスの質やサポート体制に不満を感じることがあります。そこで重要なのは、自分の投資スタイルに合った証券会社を見極めることです。

証券会社の選び方と失敗しない比較ポイント

証券会社を選ぶ際に注目すべきポイントを、初心者にも理解しやすいように箇条書きでまとめました。自分の投資スタイルに合った証券会社を見極める参考にしてください。

- 優先順位を明確にする

手数料の安さとサポートの充実度は両立しないこともあります。すべてを満たす証券会社はないため、自分が重視する条件(手数料・商品数・サポートなど)を明確にすることが重要です。

- 取扱商品と投資環境をチェックする

米国株・投資信託・積立NISA・FXなど、自分が投資したい商品が取り扱われているか確認しましょう。ツールの使いやすさも重要で、初心者には視覚的に操作しやすいアプリや誤操作防止機能があると安心です。

- 手数料体系を比較する

証券会社ごとに「1注文ごと」「1日定額」など異なる料金プランがあります。松井証券のように、1日の取引金額が50万円以下なら手数料無料の制度を採用している会社もあります。

- サポート体制を確認する

電話・メールだけでなく、チャットサポートやオンライン相談の有無もチェックポイントです。初めての口座開設や操作に不安がある人には、オペレーター対応がある証券会社がおすすめです。

このように、自分の投資目的、頻度、使いやすさ、サポート体制の4つの軸で比較することで、最適な証券会社を選ぶことができるでしょう。

ネット証券のメリットを正しく知る

ネット証券は、スマートフォンやパソコンを使って取引ができるオンライン型の証券会社で、店舗を持つ対面型証券とは異なる特徴があります。特に、投資初心者や若年層にとっては、コストを抑えて始められる利点が多く存在します。

メリットとデメリット

ネット証券の特徴を、メリットとデメリットに分けて表形式でまとめました。比較しながら理解できるため、初心者にも判断しやすい構成です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ・取引手数料が安い(実店舗がないためコスト削減) ・少額投資でもコストが抑えられる | ・すべて自己判断での取引が必要 ・投資経験がないと操作や判断に迷うことがある |

| ・24時間いつでも取引可能(スマホ1つで完結) | ・対面でのアドバイスが受けられない |

| ・情報ツールが充実(マーケット分析・チャート・企業情報などが無料) | ・情報の取捨選択が難しい場合がある |

このように考えると、ネット証券は「低コスト・高効率・自己管理型」の投資スタイルに適しており、特に自分のペースでじっくりと資産形成をしたい方にはぴったりの選択肢だと言えるでしょう。

初心者向けネット証券の始め方!実践編

- 株式投資の入門に必要な知識とは

- 株初心者の買い方と注意点について

- ネット証券の比較と2025年の最新動向

- スマホでの株取引を始める方法

- 少額から始める投資のやり方とコツ

- 米国株の初心者向けスタートガイド

株式投資の入門に必要な知識とは

株式投資を始めるにあたり、基本的な仕組みや用語を理解しておくことは非常に重要です。これを理解していないと、目先の値動きに振り回されたり、自分の判断に自信が持てなくなったりする可能性があります。ここでは、初心者が最初に押さえておくべき知識について説明します。

株式投資の入門に必要な基本知識

株式投資を始めるにあたって知っておきたい基礎知識を、初心者でも理解しやすいように箇条書きでまとめました。

- 注文方法の違いを理解する

・成行注文:その時の市場価格で即座に約定する

・指値注文:指定した価格での約定を目指すため、初心者にはこちらが安心

- 株式投資の本質を理解する

株を購入するとは、企業に出資するということ。企業が利益を出せば配当金や株価の上昇による売却益が得られる反面、業績が悪化すれば損失を被るリスクもあります。

- 基本的な指標を覚える

・PER(株価収益率):株価が利益に対して割安かどうかの目安

・PBR(株価純資産倍率):企業の資産に対して株価が適正かを判断

・配当利回り:保有している株から得られる年間配当の利回りを示します

- 株式市場の仕組みを知る

日本には複数の取引所(例:東京証券取引所)があり、平日の昼間に株式の売買が行われます。

このような基礎知識を身につけたうえで、まずは少額から投資を始めてみることをおすすめします。経験を積むことで、相場の動きや自分の投資スタイルも見えてきます。無理のない範囲で継続することが、株式投資を成功へ導く第一歩となります。

株初心者の買い方と注意点について

株を初めて購入する際には、どのように株を選び、どのように買えばいいのか、具体的な手順や注意点を理解しておくことが必要です。特にネット証券を利用する場合、すべて自分で操作するため、基本の流れをしっかり把握しておきましょう。

株初心者の買い方と注意点

初めて株を買う際に押さえておきたい流れと注意点を、わかりやすく箇条書きでまとめました。

- 感情に左右されない心構え

価格の下落に不安を感じても、焦らず長期的な視点で判断することが大切です。冷静な対応が、将来的な利益を支える鍵となります。

- 銘柄の検索と注文の流れ

証券口座にログインし、購入したい企業の銘柄コードや社名を検索します。購入画面では株数と注文方法(成行または指値)を指定して注文を出します。初心者には価格をコントロールしやすい指値注文がおすすめです。

- タイミングと金額の決め方

株価の変動に惑わされず、冷静に判断しましょう。一括購入よりも、タイミングを分けて買う「分散投資」でリスクを軽減できます。

- 手数料の確認

ネット証券でも取引回数が多いと手数料がかさみます。取引額に合った手数料プランを選ぶことで、コストを抑えましょう。

株の購入は難しそうに感じるかもしれませんが、基本的なルールや手順を事前に理解しておけば、スムーズに始められます。実際の操作はシンプルなものが多く、慣れてくれば自然と流れがつかめてきます。落ち着いて準備を整えることで、安心して取引に臨むことができます。

ネット証券の比較と2025年の最新動向

2025年を迎え、ネット証券業界はさらなる競争と進化を遂げています。新しいサービスの登場や手数料体系の変更など、利用者にとって重要な変化がいくつも見られます。ここでは、主要なネット証券の比較と、最新のトレンドについて紹介します。

最新動向と比較ポイント

各社の特徴を比較し、自分に合った証券会社を選ぶための参考として、注目すべきポイントを以下にまとめました。

| 注目ポイント | 内容 |

|---|---|

| 手数料無料化の拡大 | 松井証券やSBI証券では、一定額以下の取引で手数料が無料。楽天証券ではポイント還元が強化され、コストを抑えて取引が可能。 |

| アプリの機能向上 | 多くの証券会社がスマホアプリを強化。直感的に使える操作性や、リアルタイムチャート・ニュース連動機能が充実。 |

| AI・ロボアドバイザーの活用 | 2025年はAIによる投資助言が普及。リスク許容度に応じた自動ポートフォリオ提案で、初心者でも選びやすく。 |

| 比較の重要性 | 各証券会社により強みは異なるため、手数料・取扱商品・サポート体制など、自分の重視ポイントを明確にして選ぶことが大切。 |

2025年以降もネット証券業界は進化し続けると考えられます。変化に柔軟に対応し、自分にとって最も使いやすい証券会社を選ぶことが、満足度の高い投資ライフにつながるでしょう。

スマホでの株取引を始める方法

スマートフォンひとつで株式売買が完結する時代になり、忙しい方でも気軽に投資を始められるようになりました。ただし、その手軽さの裏には注意すべき点もあります。そこで、アプリの選び方から注文時の注意点まで、初心者が押さえておきたい流れを以下にまとめました。

スマホ株取引の始め方

- アプリを選ぶ

松井証券の「日本株アプリ」や楽天証券の「iSPEED」など、操作性に優れたアプリを選びます。 - セキュリティ設定を行う

ログイン後は、生体認証や二段階認証を必ず設定し、不正アクセスのリスクを防ぎます。 - 資金を入金する

即時入金サービスを使えば、銀行アプリからリアルタイムで入金できます。 - 銘柄を検索して注文

希望の銘柄を検索し、株数と注文方法(成行/指値)を指定して注文を出します。初心者は「指値注文」がおすすめです。

注意点

- 確認ポップアップを活用

注文時には確認画面をONにし、誤発注を防ぐ設定にしておくと安心です。

- 画面が小さく誤操作しやすい

小さな画面ではチャートの詳細が見づらく、誤タップのリスクもあるため注意が必要です。

通知機能の活用もポイントです。株価アラートや約定通知を受け取れる設定にしておけば、パソコンを開けない状況でも相場の大きな動きを逃さずに済みます。ただし、通知が多過ぎると売買を急ぎがちになるため、重要度の高い銘柄に絞って設定してください。

少額から始める投資のやり方とコツ

いくら資金が限られていても、投資のスタートラインに立つことは可能です。ここでは、毎月の生活費を圧迫せずに資産形成を進めるための具体的な方法とコツを紹介します。

少額から始める投資の具体的なコツ

以下に、初心者でも無理なく始められる少額投資のポイントを箇条書きでまとめました。日々の生活を圧迫せず、長く続けるための参考にしてください。

- 感情に左右されない自動積立を利用する

毎月自動で買付が行われる設定にすることで、相場の変動に惑わされず着実に資産形成ができます。

- 毎月の余剰資金を把握する

固定費・変動費を見直し、継続可能な投資金額を設定。生活防衛資金は3か月分以上を目安に確保。

- 100円単位で投資できる商品を活用する

松井証券や楽天証券などで、少額からの積立やポイント投資が可能。分散投資もしやすく、初心者に最適です。

- ドルコスト平均法を意識する

高いときは少なく、安いときは多く買い付けることで取得単価が平準化され、リスクが軽減されます。

ただし、少額投資は手数料比率が高くなりやすい点に注意が必要です。1日定額制で50万円まで無料のプランを備える松井証券や、約定ごと0円を打ち出すSBI証券など、コストが低いネット証券を活用してください。

米国株の初心者向けスタートガイド

海外への投資はハードルが高い印象を持たれがちですが、米国株は情報量の豊富さと市場規模の大きさから、初心者でも比較的取り組みやすい市場と言えます。ここでは、米国株を始めるうえで押さえておきたい基礎をまとめます。

米国株投資を始めるための基本ステップとポイント

初心者が米国株投資を始める際に押さえておきたいポイントを、以下のように箇条書きで整理しました。証券会社の選び方から銘柄選定、取引時間や税金まで、実践的な視点でまとめています。

- 配当金の税金にも対応を

米国株の配当には源泉徴収がかかりますが、確定申告時に外国税額控除の手続きをすれば、一部が還付される可能性があります。

- 対応証券会社を選ぶ

米国株を取り扱う松井証券、SBI証券、マネックス証券などから選びましょう。手数料や使いやすさも確認することをおすすめします。

- 円貨決済か外貨決済かを決定する

為替コストを抑えたい場合は、外貨(ドル)での入金・取引が有利なケースもあります。

- 銘柄は安定した企業から選ぶ

S&P500に含まれる大手企業(例:ジョンソン・エンド・ジョンソン、マイクロソフト)など、安定性のある銘柄から始めるのが安心です。

- 取引時間を考慮する

米国市場は日本時間の夜に開くため、夜間に取引ができない場合は指値注文を活用すると良いでしょう。

- 決算発表時期の変動に注意

米国企業は四半期ごとに決算を行うため、その前後は株価が大きく動く傾向があります。購入タイミングに気をつけましょう。

米国株投資を始めるには、対応する証券会社の選定や銘柄の選び方、取引時間や税制の理解など、基本的なポイントを押さえることが大切です。これらを事前に確認しておけば、不安なくスムーズにスタートできます。初めての方でも準備を整えれば安心して米国株に取り組めます。

初心者向けネット証券の始め方!手順・選び方・注意点を徹底整理

この記事のポイントを以下にまとめました。

- 証券会社は取扱商品・手数料・サポート体制で総合的に選ぶ

- 口座開設はスマホ完結型のeKYCを活用すると手間が少ない

- 必要書類は運転免許証やマイナンバーカードで対応可能

- 税処理が不安な人は「特定口座(源泉徴収あり)」が無難

- つみたてNISAは長期運用に向き、制度もわかりやすい

- 初心者はインデックス型投信でコストとリスクを抑える

- 積立額は無理なく続けられる金額を設定し自動買付を活用

- 信託報酬は1%未満を目安に、同タイプ内で比較する

- 過去の実績より投資対象と運用方針の安定性を重視する

- 無料ツールや分析機能を使い、銘柄や投信を比較検討する

- 手数料無料枠(例:松井証券50万円以下0円)を活用する

- 指値注文で想定外の高値づかみを避け、分散購入を実践する

- スマホ取引では認証設定と注文前確認で操作ミスを防ぐ

- 少額投資は生活防衛資金を確保した上で100円単位から始める

- 米国株は取引時間や為替コストも含めて取引環境を整える