筋トレを始めたばかりの人が最初に悩みやすいのが、デッドリフトをどのくらいの重さから始めるべきかという点です。スクワットやベンチプレスと並ぶ基本的な種目の中でも、デッドリフトは特に負荷が大きくなりやすく、正しい知識なしに始めてしまうと怪我のリスクが高くなります。フォームを優先すべきか、それとも最初からある程度の重量に挑戦するべきかといった判断に迷う人も多いでしょう。

この記事では、デッドリフト初心者の重量の基準について、体重別の適正な重さや男女別のスタート基準、平均的な初心者の重量目安まで詳しく紹介します。また、どのくらいの重さを持ち上げればトレーニングに慣れてきたと言えるのかという目安や、セット数や回数の組み立て方についても解説しています。

さらに、バーベルの重さをどのように考慮すべきか、フォームを大切にすべきか重量を優先すべきか、家でのトレーニングとジムでのトレーニングの違い、他の筋トレとの組み合わせ方や筋肉痛から見える効果の指標まで幅広く取り上げます。初めてデッドリフトに取り組む人が、安全かつ効果的にトレーニングを進められるよう、必要な情報をわかりやすくまとめました。

- 自分に合ったデッドリフトの適正なスタート重量

- 性別や体重に応じた重量設定の考え方

- フォームと回数の組み立て方の基本

- 怪我を防ぎつつ効率よく成長するためのポイント

ウエイトトレーニング用グローブ

¥1687〜

【タイムセール商品あり】プロテイン

¥2835〜

デッドリフト初心者が重量を決める基準とは

- 初心者がBig3をやるときの重量は?

- 何キロからが“すごい”と言えるのか

- 男性・女性別のスタート基準

- 平均重量から見る成長の目安

- 体重に応じたベストな重量設定

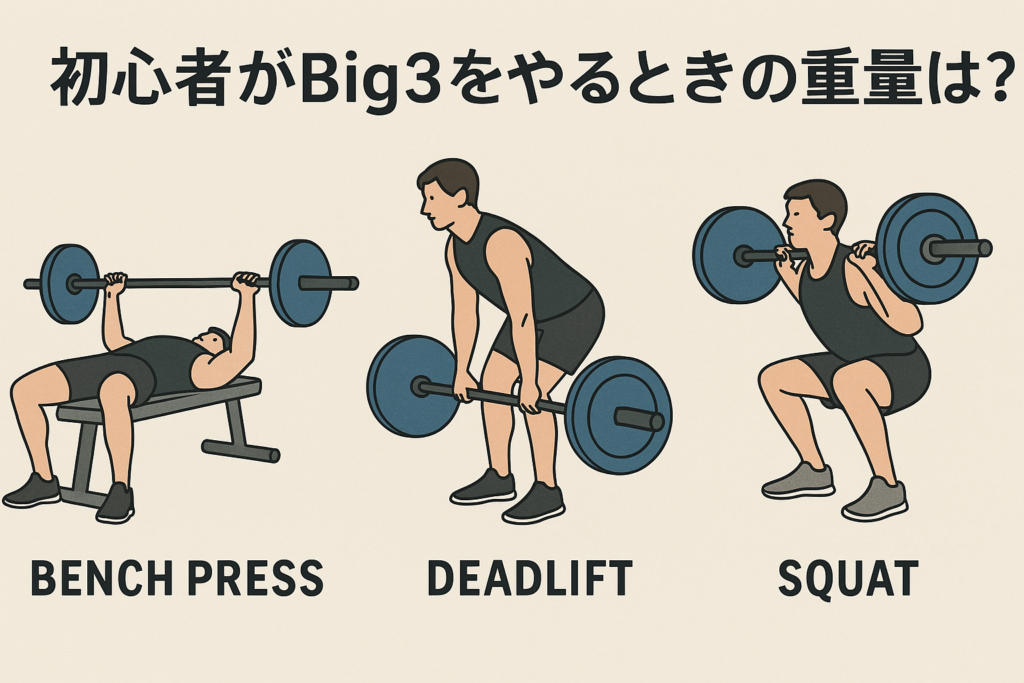

初心者がBig3をやるときの重量は?

初心者がデッドリフト、スクワット、ベンチプレスといったBig3に挑戦する際は、重量よりもまず「安全性と動作の習得」を優先することが大切です。Big3は全身の筋肉を複合的に使う種目で、フォームが不安定な状態で重量をかけるとケガのリスクが高まります。そのため、動作を安定して行える範囲の重さからスタートしましょう。

例えば、ベンチプレスは20kgのバーベルのみで問題ありませんし、スクワットならまずは自重で正しい膝と腰の使い方を練習するのが良い方法です。デッドリフトに関しても、フォームを維持しながら8〜12回行える軽めの重量、体重の40〜50%程度から始めるのが一般的です。

初期段階では「どれだけ重いものを持ち上げるか」ではなく、「どれだけ正確に動作できるか」がトレーニングの成果につながります。ステップアップは週単位で少しずつ行い、無理のない進行を意識してください。

何キロからが“すごい”と言えるのか

デッドリフトやスクワット、ベンチプレスといった種目で「何キロからすごいのか?」という疑問を持つ方は多いですが、これは一概に数字だけで判断できるものではありません。評価の基準は性別、体重、経験年数などによって大きく異なります。

しかし、参考までに一般的な目安として、男性であれば自体重を超える重量を扱えるようになると、多くのトレーニーから「すごい」と評価されることが多いです。例えば、体重60kgの男性がデッドリフトで80kg以上を持ち上げられれば、初心者を脱したと見なされることが多いでしょう。

一方、女性の場合は筋肉量の違いから評価基準も異なります。体重の70%〜100%の重量を扱えると、同じく高評価を得られる傾向にあります。例えば体重50kgの女性が40kg〜50kgのデッドリフトを安定してこなせれば、立派な成果といえます。

ただし、重量だけを追い求めるとフォームが乱れ、ケガのリスクが高まります。フォームを保ったうえで、他人と比較せず「自分にとっての挑戦」であることを意識することが、トレーニング継続の鍵になります。

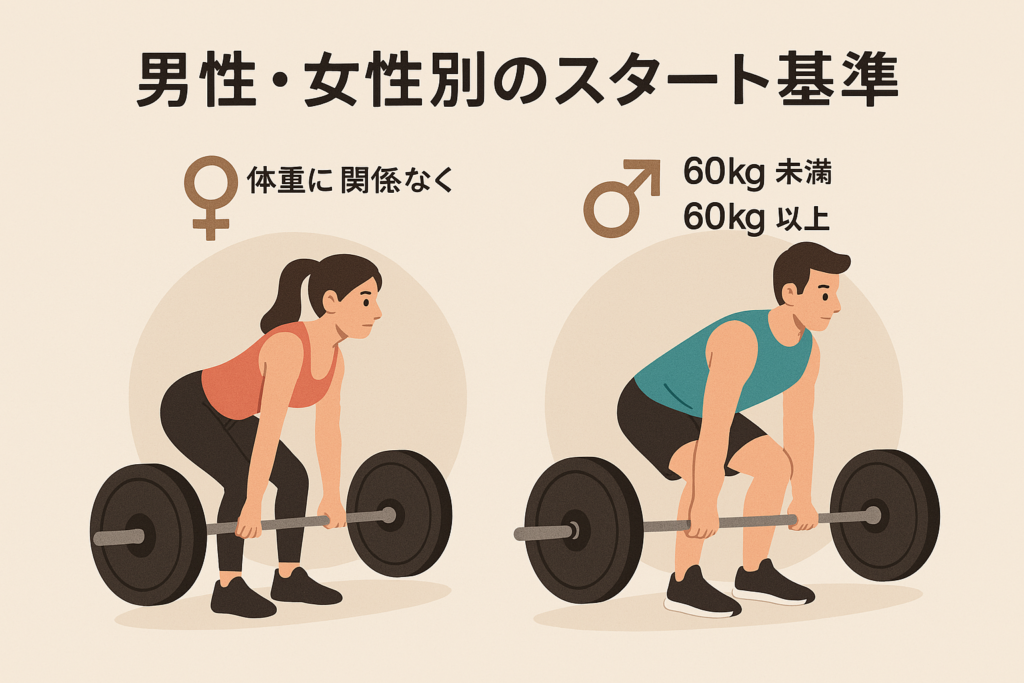

男性・女性別のスタート基準

デッドリフトを始める際は、性別や体重によって適切なスタート重量が異なります。無理のない範囲で始めることで、フォームの習得とケガの予防につながります。以下の表は、男女別・体重別に初心者が目安とすべき重量をまとめたものです。

| 性別 | 体重の目安 | 推奨スタート重量 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 男性 | 60kg未満 | 30〜40kg | バー(20kg)+プレート10kg(左右合計)程度 |

| 男性 | 60kg以上 | 40〜50kg | バー(20kg)+プレート15kg(左右合計)程度 |

| 女性 | 体重に関係なく | 約20kg | バーのみからスタート |

| 女性 | 慣れてきた場合 | 30kg前後 | バー(20kg)+プレート5kg(左右合計)程度 |

このように、性別ごとに無理のない範囲で重量設定を行うことで、トレーニングの安全性が確保されるだけでなく、モチベーションの維持にもつながります。フォームを優先し、余裕を持って扱える重量から始めることが、継続的な筋力向上につながります。

平均重量から見る成長の目安

デッドリフトの進捗を確認する方法として、平均的な重量との比較があります。これは、自分がどの程度のレベルに達しているのかを客観的に判断する材料となります。特に初心者にとっては、最初の数ヶ月間でどれだけ成長できたかを実感しやすい指標です。

多くの場合、トレーニング開始から3〜6ヶ月の間で、自分の体重と同じくらいの重量を1回上げられるようになることが、一つの到達点とされています。例えば体重60kgの人であれば、60kgのデッドリフトを1回成功させることで、平均的な初心者レベルを卒業したと言えるでしょう。

また、10回をスムーズにこなせる重量としては、体重の60〜70%程度が一つの目安です。このように回数と重量のバランスを見ることで、筋力の成長具合を確認できます。数値だけを見るのではなく、フォームの安定感や疲労感の程度も合わせて振り返ると、より正確な成長評価ができます。

ただし、体型や筋肉量、性別によって個人差があるため、他人と単純に比較することは避けるべきです。平均重量はあくまで「参考のひとつ」として捉え、自分の体の変化に注目しながら進めることが、モチベーションの維持にもつながります。

体重に応じたベストな重量設定

体重を基準にしたデッドリフトの重量設定は、安全かつ効果的なスタートに役立ちます。初心者から中級者へと段階的にレベルアップしていくための目安を、以下の表で確認してみましょう。

| レベル | 目安となる重量(体重比) | 体重60kgの場合の例 | 説明 |

|---|---|---|---|

| 初心者 | 体重の40〜50% | 24〜30kg | フォーム習得と安全性を優先。無理のない負荷からスタートすることが重要。 |

| 中級者 | 体重の100%(同等) | 60kg | フォームが安定し、基礎筋力がついてきた段階。筋力向上が実感できるレベル。 |

| 上級初心者〜中級者 | 体重の150% | 90kg | 関節・筋肉への負荷が大きいため、丁寧な段階的進行とフォーム維持が不可欠。 |

無理な目標設定はフォームの乱れやケガにつながるリスクがあるため、自分の体重を基準にした現実的なプランを立てることが、長期的な成長への近道になります。

デッドリフト初心者が重量を安全に上げるためのコツ

- 回数とセット数はどう組むべきか

- バーベルの重さは含めて考える?

- フォームと重量、どちらを優先すべきか

- 怪我を防ぐために守るべき注意点

- 家トレとジム、どっちが効率的?

- 他の種目と組み合わせる最適な順番

- 筋肉痛の出方でわかる効き目の指標

ウエイトトレーニング用グローブ

¥1687〜

回数とセット数はどう組むべきか

デッドリフトに取り組む際、どのくらいの回数とセット数で行えば良いのか悩む初心者は多いです。トレーニングの目的によって適切な組み方は異なりますが、安全性と効果のバランスを考慮すると、最初は基本的な組み方を採用するのが安心です。

一般的には、8〜12回を1セットとし、これを2〜3セット行うのが初心者には適しています。この範囲の回数は、筋肉を大きくする「筋肥大」とフォーム習得の両方をバランス良く狙える回数だからです。また、この回数なら無理なくフォームを維持しやすく、ケガのリスクも抑えられます。

例えば、10回×3セットを週に1〜2回の頻度で行うところからスタートし、余裕が出てきたらセット数を増やしたり、徐々に重量を上げるようにします。ただし、回数を増やすことが目的になってしまうと、動作が雑になりやすいため注意が必要です。

このように、初期段階では「フォームの維持を最優先しながら、限界より少し手前で止める」くらいが理想のトレーニングです。無理なく続けられる構成を心がけ、徐々に負荷を高めていきましょう。

バーベルの重さは含めて考える?

デッドリフトを行う際に意外と見落とされがちなのが、「バーベルそのものの重さを計算に入れるかどうか」です。結論から言えば、バーベルの重さは必ず含めて考えるべきです。

標準的なバーベルは20kgあり、これにプレートを加えて総重量が決まります。たとえば左右に10kgずつのプレートをつければ、合計で40kgになります。この数値を含めていないと、実際には予想以上の負荷をかけている可能性があり、フォームの崩れやケガにつながることがあります。

また、女性用やジュニア用のバーベルでは15kgや10kgのものもありますので、ジムの器具によっても異なる点に注意が必要です。トレーニング記録を正確に管理するためにも、使っているバーの重さを確認し、プレートと合算した重量を意識することが大切です。

特に初心者のうちは、軽いと思っていた重量が実は思ったより重かったということがよくあります。これを避けるためにも、正確な重量計算を習慣にすることが、安全かつ効果的なトレーニングにつながります。

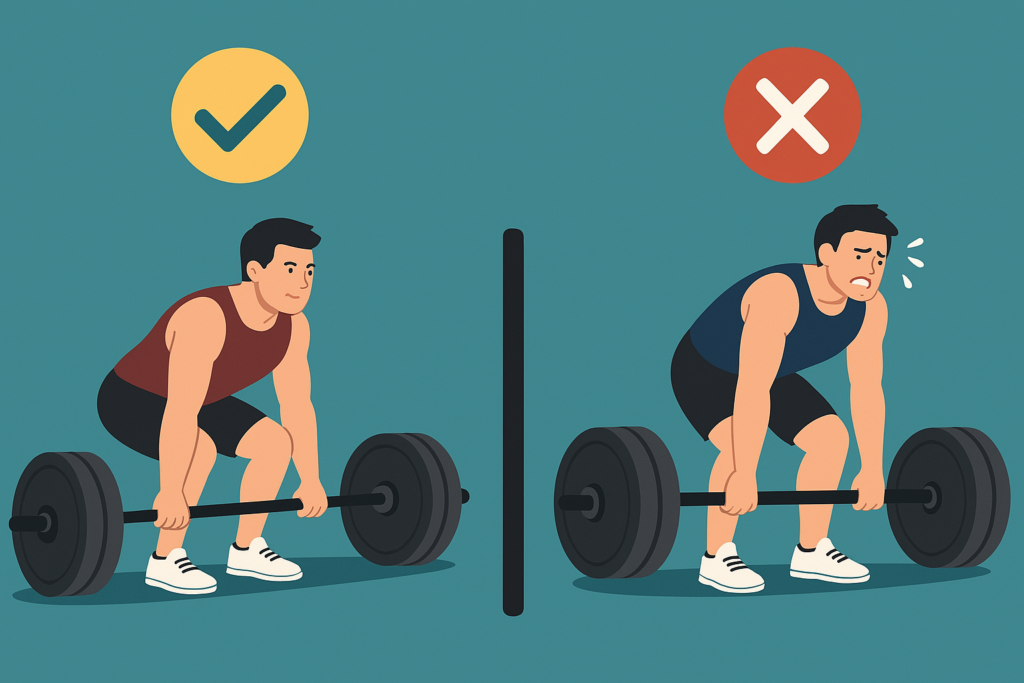

フォームと重量、どちらを優先すべきか

デッドリフトなどの高負荷トレーニングに取り組む際、「重量を増やすこと」と「フォームを正しく保つこと」のどちらを優先するかで迷う人は多いですが、初心者にとってはフォームが何よりも重要です。なぜなら、フォームが崩れた状態では鍛えたい筋肉に適切な刺激が入らず、ケガのリスクも高まるためです。

例えば、腰が丸まった状態でバーベルを持ち上げると、腰椎に大きな負担がかかり、ヘルニアや慢性的な腰痛の原因になります。一方で軽い重量でも、背中を一直線に保ちながら動作できれば、安全かつ効果的にターゲットの筋肉に刺激を入れることが可能です。

初心者はまず軽い重さで正確な動作を繰り返し、体に「正しいフォーム」を覚えさせることが優先されます。そして、動作が安定してから段階的に重量を増やすことで、無理なくトレーニングの質を上げていくことができます。筋力よりも動作の質を重視することが、将来的な成長の土台になります。

怪我を防ぐために守るべき注意点

デッドリフトを安全に行うためには、重量設定だけでなくウォームアップ、姿勢、呼吸法、そして無理のない進行が欠かせません。これらの注意点を怠ると、腰痛や関節の炎症など思わぬ怪我につながる可能性があります。

まず、トレーニング前には必ずストレッチやダイナミックなウォームアップを取り入れて、筋肉と関節の可動域を確保しましょう。次に、姿勢に関しては、特に背中を丸めず、腰を反らしすぎず、ニュートラルな背骨の位置を意識することが重要です。動作中に膝と股関節をバランスよく使い、腰だけに負担が集中しないようにしましょう。

呼吸にも注意が必要です。バーベルを上げる瞬間に息を止め、持ち上げた後に吐き出す「バルサルバ法」によって体幹が安定し、安全性が高まります。ただし、慣れないうちは息を詰めすぎないように注意してください。

重量は自分に合ったものを選び、フォームが崩れ始めたらその時点で中止する勇気を持つことも大切です。ケガを未然に防ぐには、細かい意識と習慣の積み重ねが効果的です。

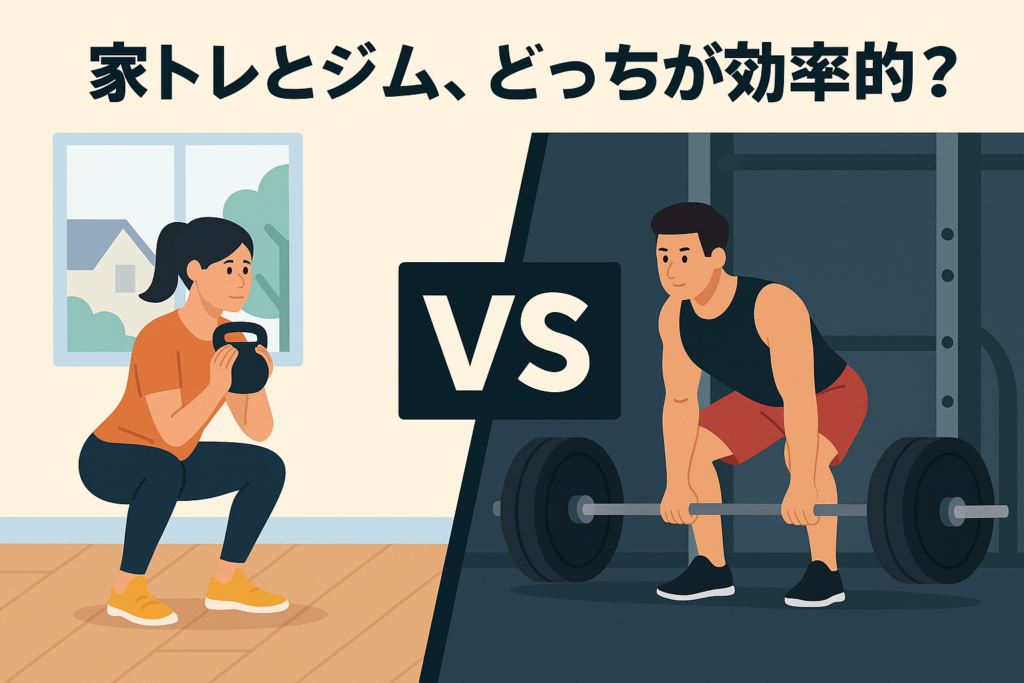

家トレとジム、どっちが効率的?

ジムと自宅、どちらでデッドリフトを行うべきか迷う方は多いです。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的や生活スタイルによって最適な選択は異なります。以下の比較表を参考に、自分に合ったトレーニング環境を見つけましょう。

| 項目 | ジムトレーニング | 家トレーニング |

|---|---|---|

| 設備 | 充実した器具と安全な床材で高負荷にも対応可能 | 自分で器具を揃える必要があり、スペースや騒音の制限がある |

| メリット | 専門的な設備が整っており、多様な種目に対応できる | 最小限の器具で始められ、手軽にトレーニングを習慣化できる |

| デメリット | 混雑や待ち時間がある場合があり、自由に使えないことも | 負荷や安全面で限界があり、誤ったフォームに気づきにくい |

| サポート | トレーナーや他の利用者の存在でアドバイスが得られやすい | 自己管理が基本。鏡やスマホ動画でのセルフチェックが必要 |

| トレーニングの質 | 高負荷でのトレーニングが可能で、刺激のバリエーションも豊富 | 限られた器具でのシンプルなメニューが中心になることが多い |

| 時間・場所の自由度 | 営業時間や移動時間の制限があるが、集中できる環境が整っている | 24時間いつでもトレーニング可能で、天候にも左右されない |

| コスト | 月額費や交通費など継続的な出費がかかる | 初期投資は必要だが、ランニングコストが低く抑えられる |

| 継続のしやすさ | モチベーション維持につながる環境で、他人の目も刺激になる | 習慣化しやすい反面、強い自己管理能力とモチベーションが求められる |

こうして比較してみると、ジムは質を追求したい人に、家トレは習慣化を重視したい人に適しているといえます。どちらが効率的かは一概に決められませんが、自分のライフスタイルや目標に合った方法を選ぶことで、トレーニングの成果を最大限に引き出すことができるでしょう。

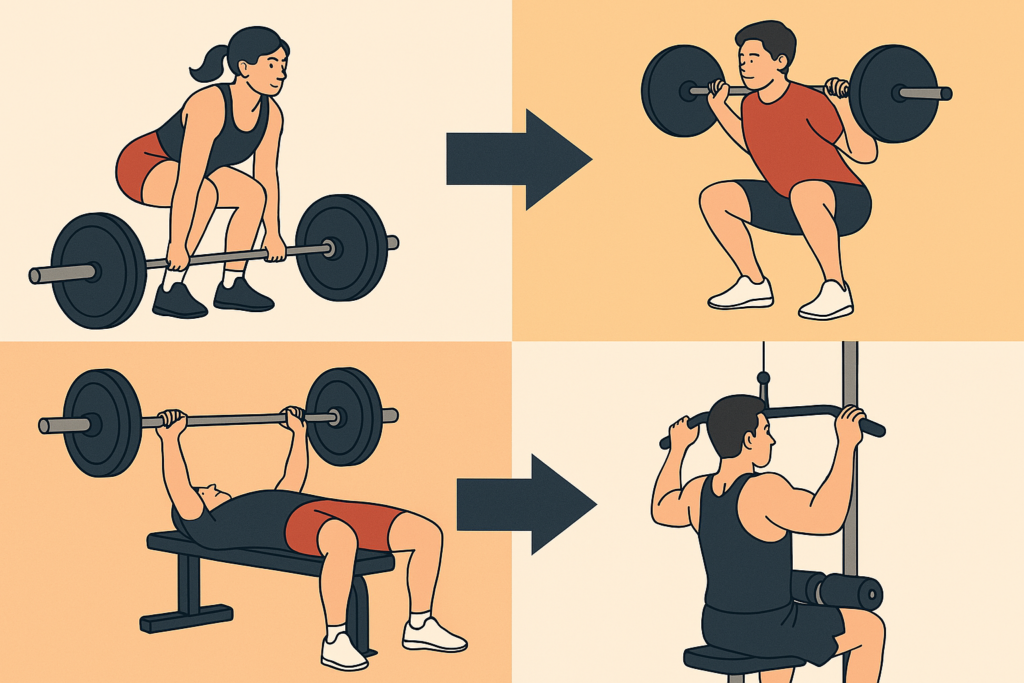

他の種目と組み合わせる最適な順番

デッドリフトをトレーニングに取り入れる際、他の種目とどのように組み合わせるかは、効率よく成果を出すために重要なポイントです。単に筋肉を鍛えるだけでなく、回復や動作の安定性にも影響を及ぼすため、種目の順番は慎重に設計する必要があります。

基本的には、デッドリフトのように全身を使う高負荷のコンパウンド種目は、トレーニングの前半に行うのが最も効果的です。これは、体力が最も充実しているタイミングで複雑な動きを行うことで、正しいフォームを維持しやすく、最大限の力を発揮できるからです。デッドリフトの後に補助的な種目として、ハムストリングスや広背筋、大臀筋を個別に鍛えるトレーニング(例:ルーマニアンデッドリフト、ラットプルダウン、ヒップスラストなど)を組み込むと、全体的なバランスが取れます。

一方、スクワットやベンチプレスなど、同じく高負荷のBIG3種目と同日に行う場合は、種目間の順序や疲労度を調整しなければなりません。例えば、デッドリフトの後にスクワットを行うと、下半身の疲労によりフォームが乱れやすくなる可能性があります。そのような場合には、日を分けて部位別にトレーニングする「分割法(スプリットルーティン)」を採用するのも良い選択です。

このように、デッドリフトはトレーニングの「中心」となる種目であり、他のエクササイズはその補完として位置付けるのが基本です。疲労を分散しつつ、狙った部位にしっかりと刺激を入れる構成にすることが、長期的な成果を引き出す鍵となります。

筋肉痛の出方でわかる効き目の指標

筋トレを行ったあとに現れる筋肉痛は、多くの人にとって「効いたかどうか」の判断基準のひとつになっています。ただし、筋肉痛の有無だけでトレーニング効果を測るのは早計です。正しく理解することで、より効果的なトレーニングが可能になります。

筋肉痛はトレーニングの「効いた証拠」なのか?

筋肉痛は、筋トレによって筋繊維に微細な損傷が起き、その修復過程で炎症が生じることで感じる痛みです。特に初心者や、普段と異なる負荷・種目に取り組んだ際に発生しやすく、トレーニングの翌日から2日目にピークを迎えることが一般的です。デッドリフトでは、大臀筋、ハムストリングス、脊柱起立筋など、身体の背面にある筋肉に痛みが出やすくなります。

筋肉痛がなくても効果はある

「筋肉痛がない=効果がない」と感じる人もいますが、これは誤解です。フォームが安定し、筋肉が負荷に慣れてくると、痛みを感じにくくなるケースもあります。逆に、筋肉痛が強すぎたり長く続いたりする場合は、過度な負荷やフォームの崩れが原因になっている可能性があるため注意が必要です。

効き目を判断するためのチェックポイント

トレーニングの成果を正確に把握するためには、筋肉痛の有無だけに頼るのではなく、複数の視点でチェックすることが重要です。以下のような点を確認してみましょう:

- 対象の筋肉にしっかり負荷がかかった感覚があるか

- 動作中にフォームが安定していたか

- 前回より重量や回数が伸びているか

筋肉痛はトレーニング効果を測る一つの目安にすぎません。重要なのは、フォームや成長度合いを含めた総合的な判断です。身体の反応を観察しながら、無理なく継続できる内容へと調整していくことが、確実な筋力アップにつながります。

デッドリフト初心者にとって適切な重量設定を理解するための総まとめ

今回のポイントを以下にまとめました。

- Big3はフォーム習得を優先し軽めの重量から始めるべき

- デッドリフトは体重の40〜50%の重量から始めると安全

- スクワットやベンチプレスも同様に軽めからフォーム確認

- 自体重を超える重量が扱えると初心者脱却の目安となる

- 男性初心者は30〜50kg、女性は20kg前後がスタート基準

- 体重別に初期重量を設定すると無理なく成長しやすい

- 筋力アップは10回×2〜3セットの基本構成が適している

- 使用バーベルの重さを含めて総重量を把握する必要がある

- 最優先はフォームの安定であり重量は徐々に上げていく

- 無理な重量設定は怪我を招くため常に注意が必要

- ジムは設備とサポートが充実しており質の高い練習が可能

- 家トレは自由度が高く継続しやすいが安全対策が必要

- デッドリフトはトレーニングの前半に行うのが効果的

- 筋肉痛の有無よりも刺激感やパフォーマンス向上で判断する

- 他人と比較せず、自分の成長と安全性を重視する姿勢が大切

ウエイトトレーニング用グローブ

¥1687〜

【タイムセール商品あり】プロテイン

¥2835〜