非常持ち出し袋に何を入れておけば安心か、経験者のリアルな視点から必要なものを整理しました。実際の避難生活で役立った飲料水は五百ミリリットルを二〜三本に分けて持つ形が現実的で、非常食はエネルギーを補える普段食べ慣れたものを選ぶのが重要です。懐中電灯は両手が使えるヘッドライト型が便利で、予備の電池も忘れずに準備しましょう。

また、フル充電されたモバイルバッテリーや、少ない力でも遠くに音が届く笛、三日分の常備薬と持病薬、マスクと携帯トイレのセット、小銭を含めた一万円程度の現金も、多くの経験者が「本当に必要だった」と感じたものです。さらに、避難所生活を少しでも快適にする工夫や、子どもや高齢者、ペットがいる家庭での追加アイテムについても詳しく紹介しています。

- 経験者が本当に役立ったと感じた非常持ち出し袋の中身

- 避難生活で必要となるアイテムの具体的な選び方

- 家族構成に応じた追加準備や見直しのポイント

- 持ち運びやすさや衛生面も考慮した備え方の工夫

非常持ち出し袋に本当に必要なものとは?経験者に聞きました

- 小分けの水が命を守る?“500ml×3本”の理由とは

- 食べ慣れた非常食が心と体のエネルギーになる

- 両手が使えるヘッドライトが選ばれるワケ

- スマホ命!充電切れを防ぐ準備はできてる?

- 助けを呼ぶ「笛」は小さくても超重要アイテム

- 薬の備え、何をどれだけ?必要量の目安を解説

小分けの水が命を守る?“500ml×3本”の理由とは

非常持ち出し袋に入れておく飲料水は、500mlのペットボトルを3本程度用意するのが望ましいとされています。これは単に量の問題ではなく、実際の避難行動における“携帯性”や“衛生面”が大きく関係しています。

500mlペットボトルを3本用意する理由

- 長期保存水でも定期的な賞味期限チェックと入れ替えが必要

- 1日に必要な水分は約2リットル。ただし、全量を持ち歩くのは負担が大きい

- 500ml×3本(計1.5リットル)なら、最低限の水分補給が可能で現実的

- 小分けボトルは軽く、子どもや高齢者でも扱いやすい

- 複数本に分けることで、破損や汚染のリスクを分散できる

- 直接飲める容器なので、コップ不要で衛生的

- 避難所では感染症対策としても安心

つまり、500mlの水を3本という形で備えておくことは、量・持ち運び・衛生・安全のすべてをバランスよく確保できる現実的な選択なのです。

食べ慣れた非常食が心と体のエネルギーになる

災害時にはストレスや疲労が一気に押し寄せてきます。その中で、非常食の役割は単なる栄養補給にとどまりません。心の安心感を支え、気力を保つ重要な要素にもなります。

選ぶときのコツ

- 普段から食べ慣れているものを優先

例:お菓子、ビスケット、スープなど - 温めずにそのまま食べられるものを選ぶ

- 子どもや高齢者の嗜好も考慮する

- おいしいと感じることもエネルギー維持につながる

避けたい選び方

- 初めて食べる食品ばかりを揃える

- 味見をせずに非常食セットだけ購入する

- 長期保存性だけで選んでしまう

備蓄方法の工夫

- 食品の重さやかさばり具合も考慮する

- ローリングストックを活用し、賞味期限切れを防ぐ

- 日常生活で使いながら、新しいものに入れ替える

非常食は“非常時の栄養補給手段”であると同時に、“心理的支え”でもあります。だからこそ、自分や家族にとって無理なく食べられるものを選んでおくことが、最も重要なのです。

両手が使えるヘッドライトが選ばれるワケ

避難時に必要な照明器具として、「ヘッドライト」と「懐中電灯」のどちらを選ぶべきか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、それぞれの特徴を分かりやすく比較できるよう、メリットとデメリットを表にまとめました。使用シーンに合わせて最適な選択ができるよう、参考にしてみてください。

| 種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ヘッドライト | ・両手が空くため避難時や作業時に便利 ・頭の向きに合わせて照射可能 ・暗所でも行動の自由度が高い | ・長時間の装着で頭が疲れることがある ・電池切れに注意が必要 ・慣れが必要な人も |

| 懐中電灯 | ・操作が直感的で簡単 ・種類が多く価格帯も幅広い ・強力な照射が可能なモデルもある | ・片手がふさがるため作業や移動に不便 ・置き場所に困ることがある ・持ち替えが煩雑 |

このように、ヘッドライトは照明という役割を超えて、「避難行動の効率と安全を守るツール」として、非常持ち出し袋において非常に優先度の高いアイテムだといえるでしょう。

スマホ命!充電切れを防ぐ準備はできてる?

災害時、スマートフォンは単なる通信手段にとどまりません。情報収集、家族との連絡、懐中電灯の代わり、さらには安否確認アプリの利用など、命を守るための重要なツールになります。

スマホを守る!非常時の充電対策チェック

日頃から充電状態をチェック

長期間放置するとバッテリーは劣化します。定期的な充電と状態確認を習慣に

モバイルバッテリーは必須アイテム

停電が長引くとスマートフォンは使えなくなります。フル充電済みのバッテリーを非常持ち出し袋に常備

容量は10,000mAh以上を目安に

この容量があれば、スマホを2〜3回充電でき、数日間の通信や情報収集が可能

USBケーブルもセットで準備

バッテリーがあってもケーブルがなければ意味がありません。忘れずに一緒に収納

充電手段の多様化でさらに安心

手回し式やソーラーパネル対応のバッテリーを選べば、電源が完全に断たれても充電手段を確保

このように、スマートフォンを非常時に活用するには「電源の確保」が最優先です。普段使っているからこそ、使えない状況を想定して備えておくことが重要です。

助けを呼ぶ「笛」は小さくても超重要アイテム

笛(ホイッスル)は、防災グッズの中でも見落とされがちな存在です。しかし、実際には自分の居場所を知らせるための、きわめて効果的な道具です。特に声が出せない状態や、がれきに閉じ込められた場合などには、命を守る手段として非常に有効です。

ホイッスルが命を守る理由と備え方

使える場所に備えてこそ意味がある

いざという時に取り出せない場所では役立ちません。すぐ手に取れる位置に装備するのが基本

声が出せなくても助けを呼べる

災害直後はパニックで声がかすれることも

ホイッスルなら少ない力で大きな音が出せ、自分の存在を周囲に伝えやすくなる

音は視覚よりも広く届く

瓦礫の中や夜間のような視認性が低い場面でも、音なら遠くまで届き、救助の手が差し伸べられる可能性が高まる

携帯しやすく常備向き

軽量で小型。内ポケットやキーホルダーに付けられ、防災ポーチにも無理なく収納できる

機能性の高い製品も多数

最近ではLEDライト付きや防水仕様のタイプもあり、実用性がさらにアップ

たとえ小さなアイテムでも、災害時には「声なき声」を届ける大切なツールになります。命を守る最後の手段として、笛の重要性を過小評価してはいけません。

薬の備え、何をどれだけ?必要量の目安を解説

避難時の健康維持において、医薬品の準備は見落とせないポイントです。特に災害初期は医療機関が機能していないことも多く、軽度な体調不良やケガでも自力で対応せざるを得ません。

常備薬がない家庭でも備えておきたい薬

- 解熱剤・鎮痛剤:発熱や頭痛への備えに

- 整腸薬・下痢止め:食事環境の変化による不調対策

- 酔い止め:車中泊や移動時に役立つ

体調悪化に備えたい薬類

- 風邪薬・のどスプレー・うがい薬:避難所での風邪予防に

- 抗アレルギー薬・目薬:花粉症やアレルギー体質の方には必須

応急処置に役立つアイテム

- 絆創膏・ガーゼ・包帯・消毒液:ケガの初期対応に

- ファーストエイドキットとしてポーチにまとめておくと便利

備え方と使用上の注意

- 説明書や用法・用量のメモを一緒に保管しておくと安心

- 市販薬にも使用期限があるため、ローリングストックで入れ替える

このように、医薬品の備えは「体調を崩さないための先手」であると同時に、「不調時の対応手段」でもあります。最低限の薬とケア用品を揃えておくことが、安心した避難生活の第一歩となるでしょう。

非常持ち出し袋に本当に必要なもの・経験者が語る見直しポイント

- トイレ問題は深刻!携帯トイレとマスクのセットが鍵

- キャッシュレスは通用しない?現金の正しい備え方

- 地味だけど超便利!避難生活で役立つアイテム集

- 子どもや高齢者がいる家庭に必要な追加グッズとは

- 準備して終わりはNG!見直しタイミングのコツ

- 持ち出すもの、備蓄するもの…整理の仕方が明暗を分ける

トイレ問題は深刻!携帯トイレとマスクのセットが鍵

災害時にまず直面する不便の一つが、トイレ環境の悪化です。ライフラインが途絶えると、排水設備や浄化施設も機能しなくなり、水洗トイレは使えなくなります。その結果、衛生面のリスクが急激に高まり、体調不良や感染症の温床になりかねません。

携帯トイレの備え

- 凝固剤入りの袋タイプが便利

- 便器にセットするだけで使用可能

- 個包装タイプなら持ち運びも衛生的

- 最低でも3日分以上を家族人数に応じて確保する

マスクの重要性

- ほこりやウイルスからの感染予防に役立つ

- 臭気対策としても効果的

- 衛生状態が悪化する避難生活で精神的ストレスを軽減する

備え方のポイント

- 持ち出しやすい場所に保管し、すぐに使用できるようにする

- 避難所での配布は保証されていないため、個人での準備が必要

衛生的な避難生活を維持するには、携帯トイレとマスクという基本的なセットを「命を守る装備」として認識し、常に持ち出せる場所に用意しておくことが大切です。

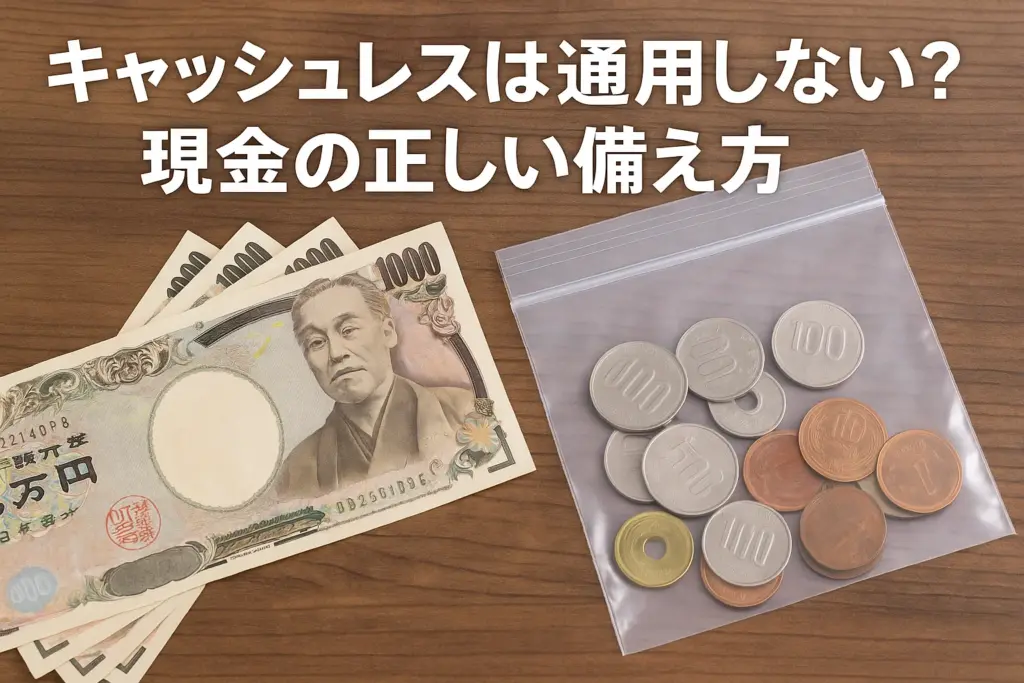

キャッシュレスは通用しない?現金の正しい備え方

災害時はキャッシュレス決済が使えないケースが多いため、現金の備えが大切です。備える際のポイントを以下に整理します。

- 金額の目安

1人あたりおおよそ1万円が目安です。一万円札だけでなく、千円札・500円玉・100円玉などの小銭も組み合わせて準備しておくと安心 - 保管方法

防水袋や小型ポーチに入れ、非常持ち出し袋の取り出しやすい場所に収納しておきましょう。自宅避難を想定する場合は、家の複数の場所に分散して保管するのも効果的 - 家族との情報共有

現金の保管場所は家族全員が把握しておくことが重要です。本人が不在でも他の家族が使えるようにしておくと安心感が高まる - 定期的な見直し

生活環境や家族構成の変化に応じて、金額や保管場所を調整することが大切

こうした備えをしておけば、いざというときにも冷静に対応しやすくなります。

電子決済が進む現代だからこそ、「現金の備え」を軽視しがちですが、災害時には最も確実で頼りになる手段です。生活の中で見落とされやすい現金の備蓄を、この機会にしっかり見直しておきましょう。

地味だけど超便利!避難生活で役立つアイテム集

避難生活では、目立たないけれど実際に役立つ「サブアイテム」の存在が重要になります。以下のようなグッズを非常持ち出し袋に加えることで、快適さと安心感が大きく変わります。

- ジッパー付き袋・ラップ類

汚れたものの隔離、食器の代用、小物の整理など多用途で活躍 - 軍手・はさみ

がれき処理や物の開封など、細かな作業に欠かせない - ウェットティッシュ・消毒液・タオル類

手や顔を清潔に保ち、衛生管理と感染症対策に効果的 - 耳栓・アイマスク

避難所での騒音や明かりを和らげ、安眠をサポートする - お菓子・インスタントコーヒーなどの嗜好品

精神的な安定につながり、日常を感じる小さな癒しになる

こうした「地味だけど便利」なアイテムこそ、避難生活の質を左右する存在です。備える際には実際の生活をイメージしながら選びましょう。

子どもや高齢者がいる家庭に必要な追加グッズとは

災害時の備えは、家族構成に応じて内容をカスタマイズすることが大切です。特に乳幼児や高齢者がいる家庭では、以下のような追加アイテムを事前に準備しておきましょう。

| 対象 | 必要なアイテム例 |

|---|---|

| 乳幼児がいる場合 | ・粉ミルク/液体ミルク ・哺乳瓶/乳首の替え ・紙おむつ ・離乳食 ・おしりふき ・保温シート ・お気に入りのおもちゃや絵本 |

| 高齢者がいる場合 | ・常用薬(最低3日分) ・お薬手帳のコピー ・補聴器や電池 ・入れ歯や洗浄剤 ・杖・歩行器 ・介護用おむつ・清拭シート ・排泄補助グッズ |

これらは非常持ち出し袋とは別に、専用ポーチやサブバッグにまとめておくと取り出しやすく便利です。平時から使い慣れたものを入れておくことで、避難先での不安や負担を軽減できます。

準備して終わりはNG!見直しタイミングのコツ

非常持ち出し袋や備蓄の準備が完了したとしても、それで満足してはいけません。時間の経過とともに、中身が古くなったり、家族の状況が変わったりするため、定期的な見直しが必要です。

見直しの時期は「春と秋」がおすすめ

季節の変わり目に合わせて、夏の暑さ対策グッズや冬用の防寒アイテムを入れ替え

家族構成や生活の変化に対応する

おむつのサイズ変更、持病薬の種類変更など、年齢や健康状態の変化に応じて内容を更新

賞味期限・使用期限の確認を忘れずに

水、食品、電池、薬などはローリングストックを活用し、古いものから使って新しいものを補充

持ち出し袋を実際に背負ってみる

重すぎたり、体に合わなかったりしないかを体感して確認。災害時の行動に支障がないよう調整

非常持ち出し袋は“生きた道具”です。点検と更新を定期的に行うことで、いざというときに本当に頼れる備えになります。

持ち出すもの、備蓄するもの…整理の仕方が明暗を分ける

防災用品は「いつ・どこで・どのように使うか」によって役割が異なります。必要な場面ですぐ使えるよう、非常時の備えを3つのタイプに分けて整理することが大切です。以下の表では、それぞれの特徴や保管のポイントをわかりやすくまとめています。

| 分類 | 内容 | 主なアイテム例 | 保管のポイント |

|---|---|---|---|

| 常に携帯しておくもの | 外出中に被災しても対応できるように持ち歩く | ミニライト、携帯トイレ、マスク、常備薬、小銭、連絡先メモ | 普段使うカバンの中、防災ポーチにまとめておく |

| 非常時に持ち出すもの | 自宅から避難する際に背負って持ち出す | 飲料水、非常食、懐中電灯、衛生用品、簡易トイレ、着替え | 玄関や寝室など、すぐに持ち出せる場所に置く |

| 自宅で備蓄しておくもの | 在宅避難を想定し、生活を支える備え | 保存食、飲料水、カセットコンロ、ガスボンベ、電池、紙皿 | コンテナなどでまとめ、収納スペースに分かりやすく配置 |

このように、持ち出すものと備蓄するものを役割ごとに分けて整理しておくことで、災害時に迷わず行動できるようになります。備えの効果を最大限に引き出すには、「整理と配置」の工夫が不可欠です。

経験者目線で考える、本当に必要な非常持ち出し袋の中身

今回のポイントを以下にまとめました。

- 飲料水は500mlを3本に小分けし携帯性と衛生面を確保

- 非常食は食べ慣れたものを選びストレス軽減と食欲維持を両立

- ヘッドライトは両手が使えるため避難時の安全性が高い

- モバイルバッテリーは10,000mAh以上を満充電で備える

- 笛は声が出せないときの命綱として持ち歩きが必須

- 常備薬は持病薬含め3日分以上を目安に用意する

- 携帯トイレは家族分3日以上を計算して備蓄する

- マスクは感染症対策と臭気軽減の両面で役立つ

- 現金は千円札や小銭を中心に1人1万円程度を用意する

- 嗜好品や安眠グッズは避難生活の心身ケアに有効

- 子どもには育児用品と気分転換になるおもちゃを準備

- 高齢者には補助器具や介護用品を個別にセットする

- 半年に一度の見直しで季節用品や期限を更新する

- 持ち出し袋の重さと背負い心地は事前に確認する

- 持ち出し用・携帯用・自宅用に役割分担して整理する